11.3.17

DN - Série: Discos Pe(r)didos (7)

DN - Diário de Notícias

16 de Março de 2002

Discos pe(r)didos

Porto, 1967. Numa cidade onde se fala de novas músicas e

surgem pequenas novas bandas, uma destaca-se pelo apuro técnico dos seus

elementos. O Pop Five Music Incorporated entra em cena com uma primeira

formação na qual encontramos David Ferreira (teclas, viola, vozes... e não

confundir com o actual «patrão» da EMI-VC, apesar do mesmo nome) Luís Vareta

(baixo e vozes), Tozé Brito (baixo, viola e vozes, na altura conhecido como

António Brito, hoje o «patrão» da Universal), Paulo Godinho (o irmão de Sérgio

Godinho, nas teclas, viola e vozes principais) e Álvaro Azevedo (bateria e

vozes).

Com uma sonoridade dominada pelos Hammond (tecnologia de

ponta na música para teclas), os Pop Five depressa ganharam notoriedade

conseguindo garantir a estreia discográfica em 1969, pela Arnaldo Trindade.

A abrir o disco, um convite à atenção para o espectáculo

que vai começar, ao que se seguem as pancadas de Molière e... uma versão de

«Jesus, Alegria dos Homens» de Bach! Era a mais evidente ousadia de um álbum

que conseguia assim assimilar sementes de uma rebeldia característica das

linguagens pop/rock que escapara até então a muitos dos grupos portugueses de

60, grande parte deles alinhados na facção limpinha, lavadinha e penteadinha,

ao som de versões certinhas de canções e estéticas em voga em Londres e na

Paris do yé-yé. A versão angariou os discursos de suspeita dos puristas da

clássica, num momento em que o sonho de frestas de ruptura era natural em

qualquer proposta pop/rock com os mínimos olímpicos de consciência estética.

O Pop Five Music Incorporated regista no disco uma série

de outras versões, acabando, na verdade, por residir na leitura «livre» da peça

de Bach o seu mais notável feito. As restantes versões apresentadas no disco

mostram, mesmo assim, operações de transformação personalizada e tecnicamente

apurada de canções como «Blackbird» dos Beatles, «To Love Somebody» dos Bee

Gees, «Proud Mary» dos Creedence Clearwater Revival, «Fire» de Jimi Hendrix ou

«Sour Milk Team» de George Harrison... Todas elas são ordenadas de forma a

constituir uma peça virtual em tr~es actos («Soft», «Crescendo» e «Clímax»),

com prelúdio e final («Hysterical»).

A sublinhar as qualidades interpretativas e instrumentais

reveladas na gravação, o disco representa ainda um marco de invulgar

consciência técnica para o Portugal de finais de 69, já que não só é gravado em

som estereofónico como apresenta, creditado, o trabalho de um produtor

(Fernando Matos), facto não frequente na época.

Prensado em Inglaterra, o disco mostra uma qualidade

sonora de igualmente apurado requinte... Apurado é, entretanto, o valor que o

disco atingiu nos circuitos do coleccionismo de vinil, podendo uma cópia usada

(em boas condições), valer algo na casa dos 100 Euros.

Um ano depois da edição do álbum, a formação do Pop Five

sofre modificações com as saídas de David Ferreira e Tozé Brito e entrada de

Miguel Graça Moura, então com 22 anos, que terminara o curso de piano do

conservatório. Segue-se uma inevitável alteração nas características do som e

repertório. De lado ficam as adaptações de clássicos às linguagens rock e na

berlinda é focada uma aposta na criação. Editam, em primeiro lugar, o single

«Menina», ao qual sucede o genial «Page One» (tema do genérico do programa

«Página Um» da Rádio Renascença), o ainda mais bem sucedido «Orange» e alguns

outros 45 rotações. O grupo separa-se em 1972 sem registar um segundo álbum.

Não está na altura de pensar uma antologia?

N.G.

«Pop

Five Music Incorporated», LP, Orfeu, 1969

Lado A.

«Overture», «Jesus, Alegria dos Homens», «Blackbird», «To Love Somebody»,

«Proud Mary», «Medicated Goo», «Mess Around»; Lado B. «Hush», «C’Mon Down To My

Boat», «Fire», «Sour Milk Sea», «Can I Get A Witness». Produção: Fernando de

Matos.

Etiquetas:

Anos 60,

Anos 60 Portugal,

Diário de Notícias,

Discos Pe(r)didos,

DN,

dnmais,

Hammond,

Ié-Ié,

Nuno Galopim,

Pop Five Music Incorporated,

Yé-Yé

10.3.17

DN - Série: Discos Pe(r)didos (6)

DN - Diário de Notícias

16 de Fevereiro de 2002

Discos pe(r)didos

Nascida de uma amizade entre Miguel Esteves Cardoso e Pedro

Ayres de Magalhães, a Fundação Atlântica apresentou-se, em 1983, como o

primeiro exemplo de editora independente portuguesa capaz de traduzir o

conceito das novas «indies» que haviam brotado da Inglaterra de meados de 70. A

Fundação Atlântica recebeu, desde logo, o apoio incondicional de Francisco

Vasconcelos, da Valentim de Carvalho, que assegurou assim o fabrico e

distribuição dos discos. À equipa juntar-se-iam, logo depois, Ricardo Camacho,

Francisco Sande e Castro, Pedro Bidarra e Isabel Castanho (Inha para os

amigos), em casa de quem a editora conheceu morada oficial durante algum tempo.

Apresentada com um manifesto que fez história, a Fundação

Atlântica deixou desde logo claro que ia aliar a edição de novos valores da

música moderna portuguesa à representação local de discos de peso nos cenários

alternativos de então. Pela Fundação Atlântica editaram os Xutos & Pontapés

(single «Remar Remar»), estrearam-se os Delfins, a Sétima Legião, Anamar, Luís

Madureira, as Clube Naval (êxito no Verão de 84 com «Professor Xavier»)... Os

Duruti Column lançaram, através da Fundação, «Amigos em Portugal». E o lote de

referências não ficaria nunca completo sem uma referência aos discos a solo de

elementos dos Heróis do Mar, mais concretamente o single (também com edição em

máxi-single) «Rapazes de Lisboa», de Paulo Pedro Gonçalves, e o máxi «Ocidente

Infernal», de Pedro Ayres Magalhães.

Este disco, que assinalou, até hoje, a única aventura a solo

do ideólogo dos Faíscas, Corpo Diplomático, Heróis do Mar e Madredeus, era

apresentado, em 1985, como o primeiro de uma série de máxis instrumentais que o

músico pretendia editar mas que, por razões que o destino traçou, acabaram por

não acontecer nunca, ficando o projecto com uma ideia de continuidade por

concretizar (quem sabe um dia? Não seria má ideia...).

O disco

apresenta duas faixas instrumentais onde as ideias de paisagismo ambiental são

vitaminadas por um conceito que o próprio Pedro Ayres Magalhães explica em

texto publicado na contra-capa do máxi-single. «Janeiro de um ano qualquer. As

espirais do fumo negro, avançam da margem sul para noroeste, quentes ainda do

incêndio lento, que foi pouco a pouco consumindo as válvulas últimas, soltando

a grande pressão. Das águas já tépidas do Tejo liberta-se um cheiro pegajoso

misturado com o pó, acrescentado ao pavor. Os homens gastaram a terra, como

quem quer devorar. O tempo cumpriu mesmo assim. Exposição dos quadros sonoros

de Lisboa no último quartel do séc. XX, o ranger dos ferrolhos nas portas da

Europa. Aquelas colunas...», escrevia sobre «Ocidente Infernal», tema título

dominado por uma pulsação forte para guitarras, que rasgam uma melodia entre a

contenção e o grito. No lado B, «Adeus Torre de Belém», sublinha novo retrato

lisboeta, desta feita sob um conceito em duas partes, uma primeira feita de

sons reais, captados na cidade (mais concretamente no Barreiro, em Dezembro de

84), uma segunda, de perfil quase minimalista pop, «sob os destroços duma metrópole

afundada».

É possível encontrar aqui laços da finidade para com

algumas intenções retratistas em pontuais aventuras dos Heróis do Mar mas,

acima de tudo, e particularmente na atitude expressa no conceito e textos de

apresentação, manifestam-se claramente já intenções, caminhos poéticos e

ideários que tomariam forma, pouco depois, nos Madredeus. As fotos eram de

Pedro Ayres e Miguel Esteves Cardoso; o design, de Jorge Colombo.

O «Ocidente Infernal», mesmo longe de representar o

melhor de Pedro Ayres Magalhães, é uma peça de inegável valor histórico e, como

muitos outros momentos registados pela Fundação Atlântica, justifica que a

ideia de uma reedição em CD do acervo da editora, que já tarda.

Nuno Galopim

PEDRO AYRES MAGALHÃES «O Ocidente Infernal» Máxi-single,

Fundação Atlântica / EMI, 1985 Lado A: «O Ocidente Infernal»; Lado B: «Adeus

Torre de Belém» Produção: Pedro Ayres de Magalhães.

8.3.17

Boards Of Canada - "Geogaddi"

Diário de Notícias

dnmais

30 de Março de 2002

Hippies Digitais

Apesar das revelações dos Primal Scream em 1990, a ideia

de uma música hipnótica baseada em linguagens electrónicas não seguiu, depois,

as linhas mestras das correntes pelas quais a música avançou ao longo da

década, e foram pontuais os casos onde a fonte de inspiração para artes

digitais se localizou na memória das escolas «alucinogénicas» de finais de 60.

Um interessante caso, seguido com atenção há já alguns

anos, nasceu na Escócia, berço da dupla Marcus Eoin / Michael Sandison.

Estrearam-se há seis anos na pequena independente Skam, que então editou um

máxi-single de oito temas, correspondendo este a uma maquete (em vinil) que o

duo havia enviado a diversas editoras. Seguiu-se o EP «Hi Scores», denotando

sinais de busca entre referências electro, Hip Hop e noções de paisagismo, que

o álbum de estreia «Music Has The Right To Children» revela com sinais de

maioridade, já em 1998, num momento em que as marcas de uma postura de

contemplação pelo passado (em detrimento da tradicional postura de antecipação

que coordena muitas aventuras nestas áreas) se mostrava já evidente.

Com excepção para um EP («In A Beautiful Place Out In The

Country», de 2000), os Boards Of Canada mantiveram-se em silêncio durante

quatro anos e regressam, agora, com «Geogaddi», um segundo álbum que denuncia o

assumir da herança do psicadelismo, incorporando-a na carne da música e não

apenas enquanto uma máscara que se usa para teatro de imagem.

A capa indicia um primeiro sinal claro de um mergulho

iminente num espaço de convite à libertação do corpo (à boa maneira das

sugestões do psicadelismo de uns Pink Floyd ou Beatles de 1967). Um mundo de

visões caleidoscópicas percorre, depois, todo o restante «inlay», e conduz-nos,

pela mão, ao som que o disco depois encerra.

E aí entramos, aos poucos, num espaço que começa por nos

traçar linhas sólidas, sugere tons e melodias e, aos poucos, transporta ao

núcleo dos acontecimentos, como quem mergulha inevitavelmente num abismo que

quase assusta mas depois, inevitavelmente, atrai... Há uma interessante lógica

de construção «quase-narrativa» nesse processo de sedução induzida que nos

conduz depois ao longo de todo o disco e nos faz segui-lo de fio a pavio, quase

sugerindo tratar-se de uma peça conceptual. Será?

Alternam os momentos de construção de núcleos que quase

sugerem a estrutura de canção (como «Julie And Candy», «1969» ou o belíssimo

«Dawn Chorus»). Com pontes de passagem que asseguram o fluir constante da

progressão da audição. O percurso acaba, depois, por revelar uma série de

apropriações de ferramentas formais características do psicadelismo de 60,

entre elas notas de sitar, vozes de tez indiana, linhas difusas em espiral,

vozes rebobinadas, ruídos brancos... Vozes de um mundo real (ou talvez de

sonho) cruzam pontualmente, ao longe, as texturas que evoluem no espaço, não

assumindo nunca um protagonismo de linha da frente como sucede na canção.

No final da «viagem», uma espécie de «trip» hippie

digital, instala-se uma sensação de paz. Uma paz que não decorre da mesma

experiência do sentido de liberdade que transborda de discos recentes de nomes

como os Manitoba, Fridge ou For Tet, onde as formas são, apesar de mais

nítidas, menos rígidas... Condicionando (e condiconado por) um percurso muito

concreto, «Geogaddi» não deixa de representar mais um saboroso convite a um

espaço de fuga. Na era da formatação, um disco como este segundo álbum dos

Boards Of Canada pode ter efeitos quase terapêuticos. Não inventa a pólvora,

não rompe visões, mas recupera, de forma curiosa, marcas de um passado rico em

criatividade. Tão rico que, com novas ferramentas, ainda sugere pistas a

desbravar.

N.G.

BOARDS

OF CANADA «Geogaddi»

Warp /

Zona Música **** (4 estrelas)

Etiquetas:

Boards of Canada,

Diário de Notícias,

dnmais,

Electrónica,

Geogaddi,

Hauntology,

Nuno Galopim

6.3.17

DN - Série: Discos Pe(r)didos (5)

DN - Diário de Notícias

20 de Abril de 2002

Discos pe(r)didos

No início dos anos 80, a explosão do que então se

convencionou chamar por «rock português» apontou essencialmente as suas linhas

de acção a um som pop/rock convencional (para o clássico trio eléctrico de

guitarra, baixo e bateria), em alguns casos até em momentos de franco

afastamento face ao que eram já as formas em exploração noutras capitais dos

acontecimentos musicais de então. As electrónicas eram, ainda para alguns,

ferramentas «bizarras», pontualmente utilizadas, muitas vezes ainda com aquela

suspeita, muito «anos 70», que dizia que música com electrónica não era

música... Balelas!

A verdade é que eram poucos os projectos que apostavam

nos novos instrumentos electrónicos com claro protagonismo e projectos como,

para citar alguns exemplos, os Da Vinci ou Ópera Nova, onde as «novas» teclas

eram evidentes, tornavam-se alvo duplo de «maus olhados» de quem nem aceitava

certas simplicidades das linguagens technopop (mas se fosse nos Depeche Mode ou

OMD já «marchava»...) nem encarava de bom grado que fosse música digna desse

nome toda aquela que resultasse de programações e sons sintetizados...

Num tempo de mau relacionamento entre a opinião musical e

a música electrónica (com naturais excepções em mestres como os Kraftwerk,

Yello, Yellow Magic Orchestra e outros visionários mais «unânimes»), a proposta

de Tó Neto surge um pouco como a de um «outsider», que não se parece enquadrar

nem na família do «rock português» nem no das esferas mais populares da criação,

naturalmente fora também dos universos de experimentação mais vanguardista da

electrónica...

Com 32 anos de idade, os últimos dez vividos em Portugal

(onde chegara em 1973, vindo de Luanda), António Eduardo Benedy Neto contava já

com um vasto historial de vivências musicais. Em Lisboa havia já desenvolvido

estudos de música e jazz (na Academia dos Amadores de Música e no Hot Club de

Portugal), tendo também experimentado já percursos de vida nos Estados Unidos e

Reino Unido. Do regresso, em 1983, nasce uma proposta de música pop electrónica

instrumental em nome próprio. E, como Tó Neto, assina pela Sassetti (pela qual

acabaria por editar apenas um álbum).

«Láctea», o seu disco de estreia, resulta de uma

«maratona» de 40 horas de estúdio, durante as quais o próprio Tó Neto é o único

instrumentista em cena. A produção, de Eduardo Paes Mamede, assegura ao disco

um som final limpo e directo , ago próximo do que eram as composições de alma

pop dos álbuns «Equinoxe» e «Magnetic Fields» de Jean Michel Jarre, músico que

começava a gozar de enorme fama internacional. De resto, muita da imprensa

nacional logo tratou de apelidar Tó Neto como o «Jean Michel Jarre Português»,

numa comparação menos intencional que a de um Daniel Bacelar quando, valentes

anos antes, se mostrava como o Pat Boone lusitano! Temas como «Odisseia»,

«Lisa» e «Cristal» são exemplos da dignidade da proposta pop electrónica de Tó

Neto neste primeiro álbum, sendo então frequentes referências em programas de

rádio (uma delas «virou» indicativo do «Círculo em FM» na Rádio Comercial) e

inúmeros momentos de televisão.

O disco foi apresentado num espectáculo especial no

Planetário Calouste Gulbenkian (preparado em conjunto com Máximo Ferreira),

através do qual se sublinhava a face «futurista» de um álbum apontado a visões

do cosmos (um tema então em voga). Apesar de alguma ingenuidade (inerente aos

dias de juventude destas formas e rumos), o álbum de estreia de Tó Neto não

deixa de ser uma referência de mais uma marca da diversidade de propostas que

animaram a criação musical lusitana na aurora de 80. Nenhum dos seus três

álbuns editados posteriormente voltou a ter o «peso» e interesse deste disco

hoje quase esquecido.

TÓ NETO «Láctea» Sassetti, 1983 Lado A: «Odisseia», «Lisa»,

«Cristal», «África Blue»; Lado B: «D. Vagabundo», «Devoção», «Zuzu» Produção:

Eduardo Paes Mamede

4.3.17

Pop Dell'Arte - Entrevista (dnmais)

Diário de Notícias

suplemento dnmais

Nº 207

Sábado 20 de Abril de 2002

POP DELL'ARTE

SONHOS POP

Entrevista – Pop Dell’Arte

Eh Pá Estamos Vivos!

Os Pop Dell’Arte regressam com «So Goodnight», um

magnífico CD de seis temas que não descrevem como EP nem mini LP... É um «Eh

Pá», como explicam em entrevista ao DNmais

Numa tarde de sábado, juntámo-nos numa das salas da

redacção do DN, João Peste e José Pedro Moura (um fundador, agora regressado a

«casa») representaram o grupo para contar histórias de outros tempos, comentar

o presente e explicar, afinal, o que isso de um «Eh Pá»...

+ Nos primeiros dias dos Pop Dell’Arte diz que que o

maior desafio que sentiu foi o da escrita de letras. Mas acabou por desenvolver

um hábito de escrita muito pessoal...

João Peste – Tive de arranjar maneira de superar isso.

Mas não me considero, de modo algum, alguém que escreva bem ou que tenha algo

de interessante neste domínio a fazer. Fui convidado para uma sessão com o

Mário Cesariny e no Al Berto em 1989... Era um conjunto de recitais e

puseram-nos aos três na mesma noite. Mais tarde, o Al Berto referiu esse

momento como um encontro histórico entre três gerações. E disse ao Al Berto que

isso era um autêntico disparate. Não sou um escritor! Sou cantor, nem sequer

sou um músico, e às vezes tenho de escrevinhar umas coisas para cantar.

+ Uma escrita funcional?

JP – Não. É passional.

+ E serve a música?

JP – Ou vice versa. Depende dos espaços e depende das

paixões.

+ A dada altura começou, todavia, a escrever uma

autobiografia...

JP – Há anos atrás escrevi algumas memórias...

+ Coisas como...

JP – Escrevi coisas como quando conheci este caramelo

(José Pedro Moura), no concerto dos Chameleons, no Rock Rendez Vous. Lembro-me,

quando tinha dez anos, do 25 de Abril. Do telefone ter tocado às seis e meia da

manhã... O telefone ficava ao lado do meu quarto e o meu pai dizia que a Emissora

Nacional tinha perdido o pio... Fiquei muito baralhado sem saber o que era

perder o pio, e levantei-me.

+ E porque escreveu memórias?

JP – Não tinha nada para fazer... Estava num período

complicado, com drogas, e achei que se calhar não ia durar muito tempo e que

seria interessante deixar um testemunho. Não eram só coisas pessoais, mas

outras que também podem ser interessantes sobre a sociedade portuguesa e o meio

artístico português. Afinal, conheci muitas pessoas, desde políticos (uns de

uma forma mais íntima, outros menos íntima)... Até ao período do PREC, as

discussões académicas que havia, porque a sociologia estava ainda numa fase

embrionária.

+ Uma pessoa escreve memórias por temer o esquecimento?

JP – Não. É deixar um testemunho. Eu nunca quis dinheiro.

É claro que faz falta, mas nunca foi o que me moveu. Também nunca quis poder,

mas sempre me fascinou a ideia de ficar na história, nem que num cantinho da

música. A minha única vaidade é essa.

+ E não sente que os Pop Dell’Arte são já uma referência

na história pop portuguesa?

JP – Desde que não se torne numa coisa como aquelas

cerimónias do 5 de Outubro...

+ Como é que lhe parece que a maior parte das pessoas

reconhece hoje os Pop Dell’Arte?

JP – Os Pop Dell’Arte não são reconhecidos pela maior

parte das pessoas, nem sequer são conhecidos.

+ São um espaço de culto mais escondido ainda que nos

dias do Rock Rendez Vous (RRV)?

JP – Talvez... Mas não tenho dados sobre isso. Saiu agora

um disco, e não sei que impacte é que vai ter.

José Pedro Moura – Eu acho que a urgência de ter uns Pop

Dell’Arte em 1985 é a mesma neste momento. Surgiu um montão de bandas, umas

melhores, outras piores, mas o espaço dos Pop Dell’Arte continua sempre aberto.

Nunca houve ninguém que o ocupasse ou a ter uma agenda política e cultural que

sempre tivemos por bandeira. Esse espaço continua a haver para nós.

JP – O Nuno Rebelo disse numa entrevista que os Pop

Dell’Arte ficariam ao centro, os Mão Morta à esquerda e os Mler Ife Dada à

direita. Tudo muito relativo, claro. E isso não tem a ver com alguém ser de

direita ou de esquerda. Evoluindo de uma forma de pop mais acessível e

melodioso (Mler Ife Dada) para uma coisa mais agressiva e industrial, como os

Mão Morta, os Pop Dell’Arte tinham um pé num lado e outro noutro. Essa

«trindade» Mler Ife Dada – Mão Morta – Pop Dell’Arte nunca foi combinada,

apesar das boas relações e promiscuidade de circulação de músicos, no bom

sentido do termo...

+ Desses três nomes os Mler Ife Dada foram os primeiros a

acabar...

JP – Tenho ouvido muito Mler Ife Dada e cada vez mais

acho que a Anabela Duarte é uma cantora excepcional... O Nuno Rebelo é um génio

em termos de música pop e de composição. Mas mais para a música pop, que para

as outras coisas que às vezes ele quer fazer. E devia perder o preconceito em

tentar fazer uma música que seria alta cultura e não cultura pop, como se

houvesse um «versus» entre alta cultura e cultura pop. A minha tese de

mestrado, de resto, vai ter muito a ver com a ideia da criação de uma cultura

pop e, consequentemente, da música pop, e a análise disso em termos

sociológicos.

+ Os Mão Morta, dadas as pausas na carreira dos Pop

Dell’Arte são hoje a banda mais conhecida dessa «trindade». Graças à presente

exposição?

JPM – Naturalmente! Nunca deixaram de editar discos, com

mais ou menos frequência.E a nível de actuações ao vivo foram anos e anos... E

continua. Ao princípio partíamos todos com o mesmo nível de hipóteses. O Nuno

Rebelo dedicou-se, depois, a outras coisas. O João e o Luía Sampayo, durante o

tempo em que não estive nos Pop Dell’Arte, foram quem aguentou o barco. Mas

terá sido por haver um contacto mais rotineiro com o público que os Mão Morta

se tornaram conhecidos. Chegaram a mais gente. Não será por mais ou menos

acessibilidade. Hoje já é bem falar de Mão Morta, mas ao princípio falava-se do

Adolfo e dizia-se o que se dizia... Neste momento é uma instituição.

JP – Tenho todo o respeito pelos Mão Morta, mas a verdade

é que são um projecto que parte do industrial, partem de uma cidade bastante

católica. São as sete pragas do Nilo em Braga. Os Pop Dell’Arte são um grupo de

Lisboa da alta classe média e definem-se, à partida, como um grupo de «free

pop». Os Mão Morta são um grupo rock. Não são um grupo «free», mas opressivo.

JPM – A razão pela qual, a dada altura, saí dos Pop

Dell’Arte foi porque na altura interessava-me mais compor para guitarras. Agora

interessa-me mais trabalhar com a forma de composição dos Pop Dell’Arte... Uma

colagem de referências. Mas logo à partida os Mão Morta serão mais tradicionais

até pela forma como compõem, apesar das recentes aproximações às electrónicas.

+ Que tipo de banda são hoje os Pop Dell’Arte?

JP – Assumimo-nos como uma banda «free pop»... Não sei

porque estão à espera que nos auto-censuremos... Podemos ir em todos os

sentidos que quisermos, um pouco como aquela colagem no início do «Sonhos Pop»

em que aparecem as nossas vozes numa entrevista ao Aníbal Cabrita em que ele

diz «os Pop Dell’Arte avançam em círculo», isto é, avançamos em várias

direcções ao mesmo tempo. Reservamo-nos ao direito de, usando o termo de «Free

Pop», fazermos o que entendemos, e quem quiser gosta, quem quiser vai dar uma

curva. Mas já agora, já que se fala desta «trindade», queria falar de uma outra

pessoa: o Jorge Ferraz. A primeira experiência que tive a cantar com ele foi

com os Ezra Pound, durante dois meses, e houve logo guerra de egos. E trabalhou

com mais vocalistas que tiveram impacte no meio musical... Por questões que têm

a ver com a personalidade dele, acaba por ser um «outsider»...

JPM – Mas ninguém se deu ainda ao trabalho de reconhecer

o que ele fez.

+ Os silêncios na obra dos Pop Dell’Arte são

frequentes...

JP – Prefiro chamar-lhe pausas. E a pausa é uma peça

fundamental na música. Compor sem pausas é impossível. Pode parecer retórico,

mas não! Usamos a pausa na existência do grupo.

+ Esta última foi particularmente longa. Chegou a pensar

que o grupo poderia desaparecer?

JP – Não. Em 1995 apareceu um «Sex Symbol». A actividade

do «sex symbol» foi muito grande e não deu tempo para fazer música...

Aproveitou a pausa para fazer outras coisas.

+ Foi difícil viver numa multinacional na etapa «Sex

Symbol»?

JP – Andava demasiado drogado para pensar nessas coisas.

+ O regresso faz-se com um EP que cheira a sucessão

próxima num LP?

JP – É um bocadinho mais do que um EP, porque tem mais de

quatro temas.

+ Um mini LP, então?

JP – Não... É um Eh Pá!

+ Um Eh Pá?

JP – A pausa do «Sex Symbol» já tinha dado para

extroverter a sua energia sexual ao máximo. As drogas depois também deixam de

ter piada... E isto agora é um Eh Pá... Um «Eh Pá, ainda estamos aqui!».

+ Apesar de sempre ter havido uma relação com as

electrónicas, nunca antes estas desempenharam uma presença tão fundamental.

JP – O «Ready Made» é o álbum mais electrónico mas, em

termos ideológicos, é um disco fundamentalista junkie.

+ E este?

JP – É um apanhado do que os Pop Dell’Arte fizeram nos

três últimos anos, e é um «Eh Pá, nós estamos vivos»!

+ Alguns destes temas foram experimentados em concertos

ao longo destes mesmos três últimos anos. Foram oportunidades de teste às

canções?

JP – Sim. Tocámos o «So Goodnight» uma ou duas vezes e,

nos concertos a seguir já havia gente a pedi-los. O «Mrs Tyler» tocámos em

Vilar de Mouros...

Depois tocámos em Lisboa e houve quem os pedisse.

+ Não sentem a falta, em Lisboa, de um local onde

pudessem actuar mais frequentemente? E lá voltamos a falar na Rua da

Beneficência (onde estava sediado o RRV)...

JP – A Rua da Beneficência era apenas o local onde as

bandas tocavam. Mas havia um núcleo de bandas em Alvalade. E nós aparecemos em

Campo de Ourique. Curiosamente, o Adolfo Luxúria Canibal, apesar de ser de

Braga, também estava em Campo de Ourique. A sede da Ama Romanta era na Rua

Coelho da Rocha e a primeira maquete dos Pop Dell’Arte foi gravada num estúdio

na mesma rua, que é onde eu moro desde que nasci... Havia ainda em Campo de

Ourique os Essa Entente, os Enapá 2000...

+ No concurso do RRV em 1985 ganharam o prémio de

originalidade. Para vós era o mais importante?

JP – Era, porque os critérios eram outros. O «Bladin» não

perdeu nada nestes 17 anos, mas o Rui Veloso, que fazia parte do júri, deu aos

Pop Dell’Arte zero pontos em musicalidade, zero em visual (como se ele fosse

mais bonito do que nós...) e também nos deu zero em relação às letras... Qual

era a sua legitimidade para nos dar zero em termos de letra. Como os critérios

para os prémios de originalidade não passavam por este júri, esse era o prémio

que as bandas mais interessantes acabavam por vencer. O outro concurso estava

viciado à partida... Tirando o caso dos Mler Ife Dada, que deram um espectáculo

tão bom que seria escandaloso não ficarem em primeiro lugar. No nosso ano à

final foram os THC, Linha Geral, Essa Entente, os Linha Geral... as votações

eram distintas entre quem nos desse zero, cinco e dez... Quando saiu o «Free

Pop» as opiniões radicalizaram-se mais. O Viriato Teles escreveu, então, que tinha

decidido não fazer uma crítica ao disco «porque não merece»... E avançou

explicando que era um exemplo de como se não deveria tocar, não se deve cantar,

não se deve produzir um disco, escrever a letra ou sequer fazer uma capa.

+ Por alturas do «Sex Symbol» as reacções já foram

diferentes...

JP – Até por alturas do «Illogik Plastik» já foi assim.

Já tinha aparecido o «LP» e já não era só o António Sérgio o único a fazer um

programa alternativo.

+ Ou seja, essa mudança de atitude tem a ver com uma

abertura de espaços e consequente criação de uma cultura alternativa?

JP – Era a globalização, não mundial, mas sim uma

globalização portuguesa, interna, que também serviu para que tivéssemos de

levar certas coisas em doses maciças, umas boas outras más, seja a Ágata, os

Madredeus, o Pedro Abrunhosa e o Emanuel. Mas houve espaços para outras coisas

menos mediáticas poderem aparecer.

+ Alguma vez equacionou a questão da língua a usar numa

canção?

JP – Eu questiono a utilização da língua numa canção e

não só...

+ Como é que se opta?

JP – Sei lá...

+ No «Poppa Mundi», por exemplo, usam diversas línguas...

JP – Sim, fizémos muito isso também no «Illogik Plastik»,

no «Avanti Marinaio»... Eu acho que os Pop Dell’Arte já tinham uma consciência

da globalização cultural. Ela já existia mas ainda não tinha tomado a forma nem

era tão notada como começou a ser a partir dos anos 90, sobretudo depois da

Guerra do Golfo e o aparecimento da internet. Os Mler Ife Dada e os Pop

Dell’Arte já tinham essa ideia de globalização, do não fechamento. Podiam

cantar, usar fonemas, misturar línguas, criar uma linguagem nova. E por isso

digo, subtilmente, que os Pop Dell’Arte eram mais perversos ou subversivos que

os Mão Morta. Essa destruturação dos textos, a promiscuidade de línguas, o

«nonsense», o optar por significantes sem significado... Por tudo isso estava a

ser muito mais rebelde e era mais contra o sistema vigente do que se espetasse

uma faca na perna.

+ Há pouca rebeldia na música portuguesa?

JP – Acho que praticamente há falta de rebeldia em tudo o

que se faz neste país. Em Portugal e não só, e não é só na música. Na política

também, a nível europeu e mundial. Como é que Israel, que é um país mais

pequeno que Portugal, e tem uma população menos numerosa consegue estar a

provocar uma quase terceira guerra mundial, que está latente. Como o poder

financeiro judeu consegue dominar o sistema global! Gostava de ver o Ariel

Sharon a responder no tribunal de Haia. Não que o Milosevic não mereça lá

estar, mas ele merece muito mais.

JPM – Eu acho que o problema é que os putos consomem as

coisas conforme as servem. Vai tudo ver as bandas de nu-metal a Paredes de

Coura como se estivesse a fazer uma revolução. Mas aquilo é feito como as boy

bands, no forno. O pessoal que tem a mania que é alternativo ouve aquelas

coisas sempre naquelas rádios. Servem-lhes um padrão, e pronto! O pessoal da

música de dança acha que é tudo muito práfrentex porque tem a última palavra no

que se faz em termos de música, e não quer explorar mais nada. E depois as

bandas, que são constituídas por essas pessoas, acabam por reflectir isso,

tirando honrosas excepções, como é o caso dos Da Weasel. Não é preconceito, mas

procuramos e é um deserto! Lá fora aparecem coisas como os White Stripes ou

Basement jaxx... Por cá toda a gente tem o seu padrãozinho. As pessoas estão,

de facto, mais preocupadas com os copos do dia anterior que em fazer música. Ao

fim ao cabo fazemos isto por amor, senão estávamos a vender peixe ou pão num

sítio qualquer. Eu não gosto dos The Gift, mas eles têm o mérito de acreditarem

naquilo que fazem e levam aquilo contra tudo e contra todos. O resto das coisas

não batem.

JP – Para mim há excepções nos Da Weasel, Três Tristes

Tigres, Belle Chase Hotel, Rádio Macau... Os Silence 4 são simpáticos e uma boa

banda, mas não é o meu estilo de música.

+ Sentiram os Pop Dell’Arte desacompanhados de outras

bandas na mesma «família estética»?

JP – Quando formei a Ama Romanta a minha intenção era

essa. Tinha a consciência que sozinhos não íamos longe. O Lopes Graça escreveu,

uma vez, que os maiores inimigos da cultura em Portugal são a inveja, a intriga

e a mesquinhez. E a Ama Romanta foi vítima disso. Cheguei a estar a dar aulas e

gastar todo o ordenado para pagar dívidas da Ama Romanta. E houve bandas que

tinham editado pela Ama Romanta a cuspir no prato que lhes tinha dado de comer.

Em termos de meio musical sentíamo-nos realmente sós.

+ Hoje sentem-se ainda desacompanhados?

JP – Neste momento em Portugal há uma polarização

cultural cada vez maior. No «Divergências» o Paquete de Oliveira dizia que o

fosso entre os que sabem e os que não sabem é cada vez maior. Quem tem acesso

ao saber e ao espírito crítico é, cada vez mais, uma elite, enquanto o resto da

população se torna em hordas cada vez mais selvagens e analfabetas. A internet

e a globalização poderão ser maneiras de travar essa diferença entre os que

podem consumir criticamente e os que só podem consumir passivamente. A internet

talvez possa travar o pesadelo do homem unidimensional.

DISCOGRAFIA

1987. «Free Pop». Álbum de estreia e um dos mais

inesperados registos de libertação pop do Portugal de 80. Cultura pop e

personalidade no seu melhor.

1990. «Arriba Avanti!». Compilação, recolhe temas editados em single e máxi nos primeiros anos de vida do grupo e junta uma «demo» da primeira sessão de estúdio.

1993. «Ready Made» Conduzido por um conceito artístico, ilustra uma etapa de convívio com electrónicas, mas não perde a costela rock e «free».

1995. «Sex Symbol». Um dos melhores discos portugueses de 90 e a marca da maioridade criativa e interpretativa dos Pop Dell’Arte, editado por uma multinacional (então Polygram).

2002. «So Goodnight». Reunião num «Eh Pá» (ver entrevista) das criações dos últimos três anos. Prenúncio para um novo álbum?

Para quem chegou aqui...

1.3.17

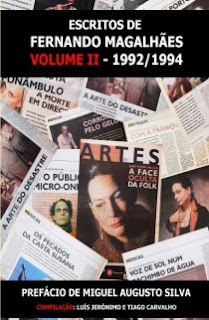

Livros sobre música que vale a pena ler (e que eu tenho, lol) - Cromo #64: Luís Jerónimo e Tiago Carvalho (compilação) - "Escritos de Fernando Magalhães - Volume VII: 1999"

autor: Luís Jerónimo e Tiago Carvalho (compilação) - Prefácio: Paulo Somsen

título: Escritos de Fernando Magalhães - Volume VII: 1999

editora: Lulu Publishing

nº de páginas: 556

isbn: none

data: 2017

PREFÁCIO

(por PAULO SOMSEN)

Fernando Magalhães

Foi no dia 16 de março de 1981 que conheci o Magalhães.

Ambos de Lisboa, estávamos destacados em Santarém para dar início a uma pena de 18 meses, imposta pelo serviço militar obrigatório.

O Magalhães dormia no beliche em cima e eu por baixo. Durante as primeiras semanas de tropa tinha o hábito de nos embalar recitando partes muito extensas dos «Lusíadas».

Como o dia a dia era de duro, a solidariedade entre nós era enorme e todas as amizades, para a vida.

Já não me recordo a propósito de que assunto, mas um dia calhou falarmos sobre música e eu, claro está, expus todas as minhas credenciais.

Não sei se exagerei mas o que é facto é que o Magalhães ripostou com:

«Tu gostarias é de conhecer o meu irmão !!!»

Passado duas semanas trouxe-me, num caderno A5 uma listagem, escrita à mão, com todo o seu acervo, que eu devorei, invejei, fotocopiei, e só devolvi depois de muita pressão. Nunca tinha visto semelhante coleção e organização. Nem perdi tempo a contar quantos Lps ele teria nessa altura, mas eram muitos, bastantes, e com uma qualidade incomensurável. Naquela altura a música era para mim, a minha vida, e ele padecia do mesmo mal. Seria interessante e urgente um encontro.

Infelizmente não foi isso que sucedeu. Passaram-se alguns anos (talvez quatro ou cinco) e só soube dele quando estava na secção sonora do Instituto Superior Técnico e me apareceu o pela frente. Era o irmão de um ex-camarada meu da tropa que gostaria de falar comigo.

Tinha um projeto de programa para a RUT (rádio universidade tejo) e gostaria de me dar a conhecer. Nesse dia fiquei imensamente feliz.

Conhecia finalmente o Magalhães e sabia que nunca mais lhe iria perder o rasto.

Acho que o percurso do Fernando a partir desta altura se tornou muito mais visivel. Percebi que para além de escrever, trabalhar na rádio, interagir com músicos, com logistas (Roma, Bimotor, VGM, Contraverso), distribuidores (Megamúsica,...) e organizadores de eventos, continuava a coleccionar e a ouvir muito boa música. No jornal «Público», foi esta atitude (a partilha de conhecimento) que o tornou uma figura incontornável da cena musical da época.

Hoje as palavras que se reúnem nesta coleção de textos, só demonstram isso. Ainda bem que, para além do Fernando, ainda há quem se preocupe em organizar este espólio de forma a garantir que muitos dos seus magnifícos textos continuem a viver e a ensinar algo sobre as palavras e a música.

Obrigado Fernando

Lx 30-01-2017

Foi no dia 16 de março de 1981 que conheci o Magalhães.

Ambos de Lisboa, estávamos destacados em Santarém para dar início a uma pena de 18 meses, imposta pelo serviço militar obrigatório.

O Magalhães dormia no beliche em cima e eu por baixo. Durante as primeiras semanas de tropa tinha o hábito de nos embalar recitando partes muito extensas dos «Lusíadas».

Como o dia a dia era de duro, a solidariedade entre nós era enorme e todas as amizades, para a vida.

Já não me recordo a propósito de que assunto, mas um dia calhou falarmos sobre música e eu, claro está, expus todas as minhas credenciais.

Não sei se exagerei mas o que é facto é que o Magalhães ripostou com:

«Tu gostarias é de conhecer o meu irmão !!!»

Passado duas semanas trouxe-me, num caderno A5 uma listagem, escrita à mão, com todo o seu acervo, que eu devorei, invejei, fotocopiei, e só devolvi depois de muita pressão. Nunca tinha visto semelhante coleção e organização. Nem perdi tempo a contar quantos Lps ele teria nessa altura, mas eram muitos, bastantes, e com uma qualidade incomensurável. Naquela altura a música era para mim, a minha vida, e ele padecia do mesmo mal. Seria interessante e urgente um encontro.

Infelizmente não foi isso que sucedeu. Passaram-se alguns anos (talvez quatro ou cinco) e só soube dele quando estava na secção sonora do Instituto Superior Técnico e me apareceu o pela frente. Era o irmão de um ex-camarada meu da tropa que gostaria de falar comigo.

Tinha um projeto de programa para a RUT (rádio universidade tejo) e gostaria de me dar a conhecer. Nesse dia fiquei imensamente feliz.

Conhecia finalmente o Magalhães e sabia que nunca mais lhe iria perder o rasto.

Acho que o percurso do Fernando a partir desta altura se tornou muito mais visivel. Percebi que para além de escrever, trabalhar na rádio, interagir com músicos, com logistas (Roma, Bimotor, VGM, Contraverso), distribuidores (Megamúsica,...) e organizadores de eventos, continuava a coleccionar e a ouvir muito boa música. No jornal «Público», foi esta atitude (a partilha de conhecimento) que o tornou uma figura incontornável da cena musical da época.

Hoje as palavras que se reúnem nesta coleção de textos, só demonstram isso. Ainda bem que, para além do Fernando, ainda há quem se preocupe em organizar este espólio de forma a garantir que muitos dos seus magnifícos textos continuem a viver e a ensinar algo sobre as palavras e a música.

Obrigado Fernando

Lx 30-01-2017

ÍNDICE

Subscrever:

Mensagens (Atom)

_Bubok.jpg)